Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi.

Pada 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu, Tun Hussien Onn dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mashuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang Ejaan Baru dan Ejaan Yang Disempurnakan.

Pada tanggal 16 Agustus 1972, berdasarkan Keputusan Presiden No. 57, Tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin (Rumi dalam istilah bahasa Melayu Malaysia) bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Di Malaysia ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai Ejaan Rumi Bersama (ERB).

Selanjutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarluaskan buku panduan pemakaian berjudul "Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan".

Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menerbitkan buku "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas.

Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya No. 0196/1975 memberlakukan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah".

Perbedaan-perbedaan antara EYD dan ejaan sebelumnya adalah:

• 'tj' menjadi 'c' : tjutji → cuci

• 'dj' menjadi 'j' : djarak → jarak

• 'oe' menjadi 'u' : oemoem -> umum

• 'j' menjadi 'y' : sajang → sayang

• 'nj' menjadi 'ny' : njamuk → nyamuk

• 'sj' menjadi 'sy' : sjarat → syarat

• 'ch' menjadi 'kh' : achir → akhir

• awalan 'di-' dan kata depan 'di' dibedakan penulisannya. Kata depan 'di' pada contoh "di rumah", "di sawah", penulisannya dipisahkan dengan spasi, sementara 'di-' pada dibeli, dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.

EYD mencakup penggunaan dalam 12 hal, yaitu penggunaan huruf besar (kapital), tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda hubung, tanda titik koma, tanda tanya, tanda petik, tanda titik dua, tanda kurung, tanda elipsis, dan tanda garis miring.

1. Penggunaan Huruf Besar atau Huruf Kapital

a. Huruf pertama kata ganti "Anda"

- Ke mana Anda mau pergi Bang Toyib?

- Saya sudah menyerahkan uang itu kepada Anda setahun yang lalu untuk dibelikan PS3.

b. Huruf pertama pada awal kalimat.

- Ayam kampus itu sudah ditertibkan oleh aparat pada malam jumat kliwon kemarin.

- Anak itu memang kurang ajar.

- Sinetron picisan itu sangat laku dan ditonton oleh jutaan pemirsanya sedunia.

c. Huruf pertama unsur nama orang

- Yusuf Bin Sanusi

- Albert Mangapin Sidabutar

- Slamet Warjoni Jaya Negara

d. Huruf pertama untuk penamaan geografi

- Bunderan Senayan

- Jalan Kramat Sentiong

- Sungai Ciliwung

e. Huruf pertama petikan langsung

- Pak kumis bertanya, "Siapa yang mencuri jambu klutuk di kebunku?"

- Si panjul menjawab, "Aku tidak Mencuri jambu klutuk, tetapi yang kucuri adalah jambu monyet".

- "Ngemeng aja lu", kata si Ucup kepada kawannya si Maskur.

f. Huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang atau instansi.

- Camat Pesanggrahan

- Profesor Zainudin Zidane Aliudin

- Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional

g. Huruf Pertama pada nama Negara, Pemerintahan, Lembaga Negara, juga Dokumen (kecuali kata dan).

- Mahkamah Internasional

- Republik Rakyat Cina

- Badan Pengembang Ekspor Nasional

2. Tanda Koma (,)

a. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan.

Misalnya:

• Saya membeli kertas, pena, dan tinta.

• Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko.

• Satu, dua, ... tiga!

b. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan.

Misalnya:

• Saya ingin datang, tetapi hari hujan.

• Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.

c. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya.

Misalnya:

• Kalau hari hujan, saya tidak akan datang.

• Karena sibuk, ia lupa akan janjinya.

d. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya.

Misalnya:

• Saya tidak akan datang kalau hari hujan.

• Dia lupa akan janjinya karena sibuk.

• Dia tahu bahwa soal itu penting.

e. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi.

Misalnya:

• ... Oleh karena itu, kita harus berhati-hati.

• ... Jadi, soalnya tidak semudah itu.

f. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat.

Misalnya:

• O, begitu?

• Wah, bukan main!

• Hati-hati, ya, nanti jatuh.

g. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya:

• Kata Ibu, "Saya gembira sekali."

• "Saya gembira sekali," kata Ibu, "karena kamu lulus."

h. Tanda koma dipakai di antara

(i) nama dan alamat,

(ii) bagian-bagian alamat,

(iii) tempat dan tanggal, dan

(iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.

Misalnya:

• Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta.

• Sdr. Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor

• Surabaya, 10 mei 1960

• Kuala Lumpur, Malaysia

i. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya:

• Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949 Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka Rakjat.

j. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Misalnya:

• W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang (Yogyakarta: UP Indonesia, 1967), hlm. 4.

k. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya:

• B. Ratulangi, S.E.

• Ny. Khadijah, M.A.

l. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya:

• 12,5 m

• Rp12,50

m. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya

• Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali.

• Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang makan sirih.

• Semua siswa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mengikuti latihan paduan suara.

Bandingkan dengan keterangan pembatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma:

• Semua siswa yang lulus ujian mendaftarkan namanya pada panitia.

n. Tanda koma dapat dipakai—untuk menghindari salah baca—di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

• Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh.

• Atas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan terima kasih.

Bandingkan dengan:

• Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa.

• Karyadi mengucapkan terima kasih atas bantuan Agus.

o. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Misalnya:

• "Di mana Saudara tinggal?" tanya Karim.

• "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya.

3. Tanda Titik (.)

a. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.

Misalnya:

• Ayahku tinggal di Solo.

• Biarlah mereka duduk di sana.

• Dia menanyakan siapa yang akan datang.

• Hari ini tanggal 6 April 1973.

• Marilah kita mengheningkan cipta.

• Sudilah kiranya Saudara mengabulkan permohonan ini.

b. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya:

a. III. Departemen Dalam Negri

A. Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa

B. Direktorat Jendral Agraria

b. 1. Patokan Umum

1.1 Isi Karangan

1.2 Ilustrasi

1.2.1 Gambar Tangan

1.2.2 Tabel

1.2.3 Grafik

Catatan:

Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf.

c. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya:

• pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik)

d. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

• 1.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik)

• 0.20.30 jam (20 menit, 30 detik)

• 0.0.30 jam (30 detik)

e. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka.

Misalnya:

• Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Weltevreden: Balai Poestaka.

f. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya.

Misalnya:

• Desa itu berpenduduk 24.200 orang.

• Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa.

Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

• Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung.

• Lihat halaman 2345 dan seterusnya.

• Nomor gironya 5645678.

g. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

• Acara Kunjungan Adam Malik

• Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD'45)

• Salah Asuhan

h. Tanda titik tidak dipakai di belakang

(1) alamat pengirim dan tanggal surat atau

(2) nama dan alamat penerima surat.

Misalnya:

Jalan Diponegoro 82

Jakarta (tanpa titik)

1 April 1985 (tanpa titik)

Yth. Sdr. Moh. Hasan (tanpa titik)

Jalan Arif 43 (tanpa titik)

Palembang (tanpa titik)

Atau:

Kantor Penempatan Tenaga (tanpa titik)

Jalan Cikini 71 (tanpa titik)

Jakarta (tanpa titik)

4. Tanda Seru (!)

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya:

• Alangkah seramnya peristiwa itu!

• Bersihkan kamar itu sekarang juga!

• Masakan! Sampai hati juga ia meninggalkan anak-istrinya!

• Merdeka!

5.Tanda Hubung (–)

a. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Misalnya:

• Di samping cara-cara lama itu ada ju-

ga cara yang baru.

Suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada ujung baris atau pangkal baris.

Misalnya:

Beberapa pendapat mengenai masalah itu

telah disampaikan ....

Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau

beranjak ....

atau

Beberapa pendapat mengenai masalah

itu telah disampaikan ....

Walaupun sakit, mereka tetap tidak

mau beranjak ....

bukan

Beberapa pendapat mengenai masalah i-

tu telah disampaikan ....

Walaupun sakit, mereka tetap tidak ma-

u beranjak ....

b. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris.

Misalnya:

• Kini ada cara yang baru untuk meng-

ukur panas.

• Kukuran baru ini memudahkan kita me-

ngukur kelapa.

• Senjata ini merupakan alat pertahan-

an yang canggih.

Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris.

c. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang.

Misalnya:

• anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan.

Angka 2 sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula, dan tidak dipakai pada teks karangan.

d. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal.

Misalnya:

p-a-n-i-t-i-a

8-4-1973

e. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas

(i) hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, dan (ii) penghilangan bagian kelompok kata.

Misalnya:

• ber-evolusi

• dua puluh lima-ribuan (20 x 5000)

• tanggung jawab-dan kesetiakawanan-sosial

Bandingkan dengan:

• be-revolusi

• dua-puluh-lima-ribuan (1 x 25000)

• tanggung jawab dan kesetiakawanan social

f. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan

(i) se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital,

(ii) ke- dengan angka,

(iii) angka dengan -an,

(iv) singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan

(v) nama jabatan rangkap

Misalnya

• se-Indonesia, se-Jawa Barat, hadiah ke-2, tahun 50-an, mem-PHK-kan, hari-H, sinar-X, Menteri-Sekretaris Negara

g. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing.

Misalnya:

di-smash, pen-tackle-an

6. Tanda Titik Koma (;)

a. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya:

• Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga.

b. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya:

• Ayah mengurus tanamannya di kebun itu; Ibu sibuk bekerja di dapur; Adik menghapal nama-nama pahlawan nasional; saya sendiri asyik mendengarkan siaran "Pilihan Pendengar".

7. Tanda Tanya (?)

a. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Misalnya:

• Kapan ia berangkat?

• Saudara tahu, bukan?

b. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya:

Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?).

Uangnya sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang.

8. Tanda Petik ("...")

a. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya:

• "Saya belum siap," kata Mira, "tunggu sebentar!"

• Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia."

b. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya:

• Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa, dari Suatu Tempat.

• Karangan Andi Hakim Nasoetion yang berjudul "Rapor dan Nilai Prestasi di SMA" diterbitkan dalam Tempo.

• Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu.

c. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya:

• Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara "coba dan ralat" saja.

• Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama "cutbrai".

d. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung.

Misalnya:

• Kata Tono, "Saya juga minta satu."

e. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya:

• Karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan "Si Hitam".

• Bang Komar sering disebut "pahlawan"; ia sendiri tidak tahu sebabnya.

Catatan:

Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris.

9. Tanda Titik Dua (:)

a. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya:

• Kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga: kursi, meja, dan lemari.

• Hanya ada dua pilihan bagi pejuang kemerdekaan itu: hidup atau mati.

Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan Misalnya:

• Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari.

• Fakultas itu mempunyai Jurusan Ekonomi Umum dan Jurusan Ekonomi Perusahaan.

b. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian.

Misalnya:

a. Ketua

Sekretaris

Bendahara :

:

: Ahmad Wijaya

S. Handayani

B. Hartawan

b. Tempat Sidang

Pengantar Acara

Hari

Waktu :

:

:

: Ruang 104

Bambang S.

Senin

09.30

c. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.

Misalnya:

Ibu : (meletakkan beberapa kopor) "Bawa kopor ini, Mir!"

Amir : "Baik, Bu." (mengangkat kopor dan masuk)

Ibu : "Jangan lupa. Letakkan baik-baik!" (duduk di kursi besar)

d. Tanda titik dua dipakai:

(i) di antara jilid atau nomor dan halaman,

(ii) di antara bab dan ayat dalam kitab suci,

(iii) di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta

(iv) nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan.

Misalnya:

Tempo, I (1971), 34:7

Surah Yasin:9

Karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup: Sebuah Studi, sudah terbit.

Tjokronegoro, Sutomo, Tjukupkah Saudara membina Bahasa Persatuan Kita?, Djakarta: Eresco, 1968.

10. Tanda Kurung ((...))

a. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan.

Misalnya:

• Bagian Perencanaan sudah selesai menyusun DIK (Daftar Isian Kegiatan) kantor itu.

b. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan.

Misalnya:

• Sajak Tranggono yang berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962.

• Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri.

c. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan.

Misalnya:

• Kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain(a).

• Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya.

d. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan.

Misalnya:

• Faktor produksi menyangkut masalah (a) alam, (b) tenaga kerja, dan (c) modal.

11. Tanda Elipsis (...)

a. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus.

Misalnya:

• Kalau begitu ... ya, marilah kita bergerak.

b. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan.

Misalnya:

• Sebab-sebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut.

Catatan:

Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai empat buah titik; tiga buah untuk menandai penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat.

Misalnya:

Dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan hati-hati ....

12. Tanda Garis Miring (/)

a. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim.

Misalnya:

No. 7/PK/1973

Jalan Kramat III/10

tahun anggaran 1985/1986

b. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap.

Misalnya:

dikirimkan lewat darat/laut (dikirimkan lewat darat atau laut)

harganya Rp25,00/lembar (harganya Rp25,00 tiap lembar)

Pencarian

Jumat, 19 Juli 2013

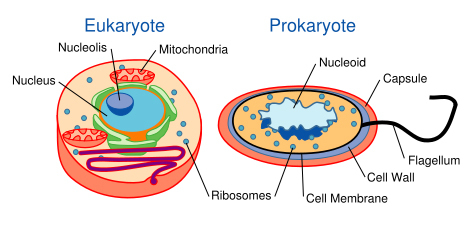

PERBEDAAN SEL PROKARIOTIK DAN EUKARIOTIK

Bagian terkecil dari makhluk hidup berupa sel. Sekelompok sel yang bentuk dan fungsinya sama membentuk jaringan. Beberapa macam jaringan yang bekerja sama membentuk suatu organ atau alat tubuh. Sedangkan beberapa macam organ akan terangkai dan membentuk suatu sistem organ.

Struktur Dan Fungsi Bagian – Bagian Sel Prokariotik Dan Sel Eukariotik

Kita ketahui bahwa sel memiliki struktur yang dibagi menjadi dua yaitu struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Setiap organisme tersusun dari salah satu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua sel ini memiliki perbedaan berdasarkan inti selnya.

Adapun penejelasan struktur sel prokariotik dan struktur sel eukariotik adalah sebagai berikut :

1. Struktur Sel Prokariotik

Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput inti. Maka materi genetik sel prokariotik tidak dibungkus oleh selaput. Kebanyakan sel prokariotik adalah uniseluler, walaupun ada pula beberapa yang multiseluler. Sel prokariotik uniseluler ini mampu membentuk koloni.

Semua sel prokariotik mempunyai membran sel plasma, neklueoid berupa DNA dan RNA, serta sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran (membran dalam), seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tetapi mempunyai struktur yang berfungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kromator. Contoh sel prokariotik adalah bakteri (Bacteria) dan Sianobakteri (Cyanobacteria). Adapun bagian-bagian sel bakteri dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1). Dinding Sel yang tersusun dari atas peptidoglikan, lipid dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul.

2). Membran Plasma yang tersusun atas molekul lipid dan protein dan berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekirnya, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam

3). Sitoplasma yang tersusun dari air, protein, lipid, mineral dan enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan secara ekstraselular untuk melakukan metabolisme sel.

4). Mesosom yaitu membran plasma yang melekuk ke dalam membentuk bangunan. Fungsinya sebagai pengahasil energi.

5). Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein

6). DNA (Asam Deoksiribonukleat), berfungsi sebagai pembawa informasi genteika, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya.

7). RNA (Asam Ribonukleat), RNA berfungsi membawa kode-kode gentika sesuai pesanan DNA.

Ternyata sel prokariotik terdiri atau tersusun dari berbagai bagian. Setiap bagian bagian sel memiliki fungsi yang berbeda. Tetapi seluruh bagian tersebut harus bekerja sama membentuk satu kesatuaan.

“Setiap bagian sel ini mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup sebuah sel, Namun bagian-bagian sel itu tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi sel, melainkan membentuk satu kesatuan” (Purnomo, Sudjino, Sembiring dan Trijoko (2006:9)).

2.Sel Eukariotik

Sel eukariotik adalah sel yang memiliki selaput inti. Maka, materi genetiknya tidak tersebar melainkan dibungkus selaput. Jenis-jenis sel eukariotik meliputi: sel protista, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel fungi. Adapun bagian-bagian dari sel eukariotik adalah sebagai berikut :

1). Membran Sel (selaput Plasma) yaitu selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilaui molekul-molekul tertentu, seperti glukosa, asam amino. Gliserol dan berbagai ion.

2). Sitoplasma adalah materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma.

3). Sitoskleton atau rangka sel tersusun atas tiga jenis serabut yaitu mikrofilamen, mikrotubulus dan filamen intermediar.

4). Nukleus merupakan organel terbesar di dalam sel yang berperan penting pada sel sebagai pengendali kegiatan sel.

5). Retikulum Endoplasma merupakan organl yang tersusunoleh membran yang terbentuk seperti jala dan berfungsi sebagai saluran penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel.

6). Ribosom yaitu bagian terkecil dari sel dan berfungsi sebagai tempat sintesis potein.

7). Kompleks golgi yaitu mempunyai hubungan erat dalam sekresi protei sel.

8). Lisosom merupakan membran kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik (lisozom).

9). Badan Mikro yaitu berisi enzim katalase.

10). Mitokondria berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif dan sistem elektron.

11). Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis.

Perbedaan Sel Prokariotik Dan Sel Eukaritok

Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik terletak pada inti selnya. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput inti. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki selaput inti. Adapun perbedaan lainnya adalah sebagai berikut :

No

|

Organel

|

Prokariotik

|

Eukariotik

|

1

|

Membran Plasma

|

Ada

| |

2

|

Sitoplasma

|

Ada

|

Ada

|

3

|

Ribosom

|

Ada

|

Ada

|

4

|

Dinding Sel

|

Ada

| |

5

|

Mesosom

|

Ada

| |

6

|

Nukleus

|

Ada

| |

7

|

Retikulum Endoplasma

|

Ada

| |

8

|

Sentriol

|

Ada

| |

9

|

Lisosom

|

Ada

| |

10

|

Kompleks Golgi

|

Ada

| |

11

|

Mitokondria

|

Ada

| |

12

|

Badan Mikro

|

Ada

|

PERBEDAAN SEL TUMBUHAN, SEL HEWAN, SEL BAKTERI

Sel Tumbuhan

|

Sel Hewan

|

Sel Bakteri

|

Sel Tumbuhan Lebih Besar

|

Sel Hewan Lebih Kecil

|

Sel Bakteri Sangat Kecil

|

Mempunyai Bentuk Tetap

|

Tidak Mempunyai Bentuk Tetap

|

Mempunyai Bentuk Tetap

|

Tidak Mempunyai Sentrosom

|

Mempunyai Sentrosom

|

Tidak Mempunyai Sentrosom

|

Mempunyai Dinding Sel dari Selulosa

|

Tidak Mempunyai Dinding Sel

|

Tidak Mempunyai Dinding Sel

|

Mempunyai Plastisida

|

Tidak Punya Plastisida

|

Tidak Punya Plastisida

|

Punya Vakuola

|

Tidak Punya Vakuola

|

Tidak Punya Vakuola

|

Menyimpan Tenaga Dalam Bentuk Butiran Pati

|

Menyimpan Tenaga Dalam Bentuk Butiran Slikosen

|

-

|

Tidak Punya Lisosom

|

Mempunyai Lisosom

|

-

|

Nukleolus Lebih Kecil Daripada Vakuola

|

Nukleolus Lebih Besar Daripada Vakuola

|

Tidak Punya Nukleolus

|

Sel tumbuhan dan sel bakteri memiliki lapisan di luar membran yang dikenal sebagai dinding sel. Dinding sel bersifat tidak elastis dan membatasi perubahan ukuran sel. Keberadaan dinding sel juga menyebabkan terbentuknya ruang antarsel, yang pada tumbuhan menjadi bagian penting dari transportasi hara dan mineral di dalam tubuh tumbuhan.

Sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri mempunyai beberapa perbedaan seperti berikut:

Sel tumbuhan

|

Sel hewan

|

Sel bakteri

|

Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan.

|

Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan.

|

Sel bakteri sangat kecil.

|

Mempunyai bentuk yang tetap.

|

Tidak mempunyai bentuk yang tetap.

|

Mempunyai bentuk yang tetap.

|

Mempunyai dinding sel[cell wall] dari selulosa.

|

Tidak mempunyai dinding sel [cell wall].

|

Mempunyai dinding sel [cell wall] dari lipoprotein.

|

Mempunyai plastida.

|

Tidak mempunyai plastida.

|

Tidak mempunyai plastida.

|

Mempunyai vakuola[vacuole] atau rongga sel yang besar.

|

Tidak mempunyai vakuola [vacuole], walaupun kadang-kadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola (tapi tidak sebesar yang dimiliki tumbuhan). Yang biasa dimiliki hewan adalahvesikel atau [vesicle].

|

Tidak mempunyai vakuola.

|

Menyimpan tenaga dalam bentuk butiran (granul)pati.

|

Menyimpan tenaga dalam bentuk butiran (granul) glikogen.

|

-

|

Tidak Mempunyaisentrosom [centrosome].

|

Mempunyai sentrosom [centrosome].

|

Tidak Mempunyai sentrosom[centrosome].

|

Tidak memiliki lisosom[lysosome].

|

Memiliki lisosom [lysosome].

| |

Nukleus lebih kecil daripada vakuola.

|

Nukleus lebih besar daripada vesikel.

|

Tidak memiliki nukleus dalam arti sebenarnya.

|

PERBEDAAN DNA DAN RNA

Perbedaan DNA dan RNA

DNA singkatan dari Deoxyribo Nucleic Acid, yaitu suatu molekul yang terdapat dalam perbedaan DNA dan RNA DNA sel semua makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mulai dari bakteri sampai manusia memiliki DNA. Secara garis besar, peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik; artinya, DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap organisme. Di antara perkecualian yang menonjol adalah beberapa jenis virus (dan virus tidak termasuk organisme) seperti HIV (Human Immunodeficiency Virus). Pada dasarnya, DNA merupakan cetak biru kehidupan. Ia mengandung perintah-perintah yang memberitahu sel bagaimana harus bertindak. Ia juga menentukan bagaimana sifat organisme diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Struktur.

Struktur.

DNA

DNA merupakan polimer yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sebuah unit monomer DNA yang terdiri dari ketiga komponen tersebut dinamakan nukleotida, sehingga DNA tergolong sebagai polinukleotida.

Rantai DNA memiliki lebar 22-24, sementara panjang satu unit nukleotida 3,3. Walaupun unit monomer ini sangatlah kecil, DNA dapat memiliki jutaan nukleotida yang terangkai seperti rantai. Misalnya, kromosom terbesar pada manusia terdiri atas 220 juta nukleotida.

Rangka utama untai DNA terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Gula pada DNA adalah gula pentosa (berkarbon lima), yaitu 2-deoksiribosa. Dua gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Salah satu perbedaan utama DNA dan RNA adalah gula penyusunnya; gula RNA adalah ribosa.

DNA terdiri atas dua untai yang berpilin membentuk struktur heliks ganda. Pada struktur heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientasi nukleotida untai lainnya. Hal ini disebut sebagai antiparalel. Masing-masing untai terdiri dari rangka utama, sebagai struktur utama, dan basa nitrogen, yang berinteraksi dengan untai DNA satunya pada heliks. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. Empat basa yang ditemukan pada DNA adalah adenin (dilambangkan A), sitosin (C, dari cytosine), guanin (G), dan timin (T). Adenin berikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin.

RNA

Asam ribonukleat (RNA) adalah penting jenis molekul biologis yang terdiri dari rantai panjang unit nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa, dan fosfat.

RNA comes in a variety of different shapes. Double-stranded DNA is a staircase-like molecule.

RNA hadir dalam berbagai bentuk yang berbeda. Double-stranded DNA adalah sebuah molekul seperti tangga. Gambar Kredit: Institut Nasional Ilmu Kedokteran Umum

RNA comes in a variety of different shapes. Double-stranded DNA is a staircase-like molecule.

RNA hadir dalam berbagai bentuk yang berbeda. Double-stranded DNA adalah sebuah molekul seperti tangga. Gambar Kredit: Institut Nasional Ilmu Kedokteran Umum

RNA sangat mirip dengan DNA, tetapi berbeda dalam beberapa rincian struktural penting: dalam sel, RNA biasanya beruntai tunggal, sedangkan DNA biasanya double-stranded; RNA nukleotida mengandung ribosa sedangkan DNA mengandung deoksiribosa (sejenis ribosa yang tidak memiliki satu atom oksigen), dan RNA memiliki dasar daripada urasil timin yang hadir dalam DNA.

Ribonucleic acid (RNA) has the bases adenine (A), cytosine (C), guanine (G), and uracil (U). Asam ribonukleat (RNA) memiliki basis adenin (A), sitosin (C), guanin (G), dan urasil (U). Gambar Kredit: Institut Nasional Ilmu Kedokteran Umum

RNA ditranskripsi dari DNA dengan enzim yang disebut RNA polimerase dan umumnya diproses lebih lanjut oleh enzim lainnya. RNA merupakan pusat sintesis protein. Di sini, jenis RNA disebut RNA membawa informasi dari DNA untuk struktur yang disebut ribosom. Ribosom ini dibuat dari protein dan RNA ribosom, yang datang bersama untuk membentuk sebuah mesin molekuler yang dapat membaca RNA messenger dan menerjemahkan informasi yang mereka bawa menjadi protein. Ada banyak RNA dengan peran lainnya – dalam mengatur gen tertentu yang disajikan, tetapi juga sebagai genom virus yang paling.

RNA dan DNA keduanya asam nukleat, tetapi berbeda dalam tiga cara utama. Pertama, tidak seperti DNA yang beruntai ganda, RNA merupakan molekul-tunggal terdampar di sebagian besar peran biologis dan memiliki rantai lebih pendek dari nukleotida. Kedua, sementara DNA berisi””deoksiribosa, RNA berisi””ribosa (tidak ada gugus hidroksil yang melekat pada cincin pentosa pada posisi 2 ‘dalam DNA). Kelompok-kelompok hidroksil membuat RNA kurang stabil dari DNA karena lebih rentan terhadap hidrolisis. Ketiga, basis pelengkap untuk adenin tidak timin, karena dalam DNA, melainkan urasil, yang merupakan bentuk unmethylated dari timin. Sebagai contoh, penentuan struktur enzim-ribosom yang dapat mengkatalisis pembentukan ikatan peptida-mengungkapkan bahwa situs aktif seluruhnya terdiri dari RNA.

Macam-macam RNA

RNA dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik.

1. RNA genetik

RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yaitu sebagai pembawa keterangan genetik. RNA genetik hanya ditemukan pada makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Dalam hal ini fungsi RNA menjadi sama dengan DNA, baik sebagai materi genetik maupun dalam mengatur aktivitas sel.

1. RNA non-genetik

RNA non-genetik tidak berperan sebagai pembawa keterangan genetik sehingga RNA jenis ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang juga memiliki DNA. Berdasarkan letak dan fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi mRNA, tRNA, dan rRNA.

1) mRNA (messenger RNA) atau ARNd (ARN duta)

mRNA merupakan RNA yang urutan basanya komplementer (berpasangan) dengan salah satu urutan basa rantai DNA. RNA jenis ini merupakan polinukleotida berbentuk pita tunggal linier dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. Panjang pendeknya mRNA berhubungan dengan panjang pendeknya rantai polipeptida yang akan disusun. Urutan asam amino yang menyusun rantai polipeptida itu sesuai dengan urutan kodon yang terdapat di dalam molekul mRNA yang bersangkutan. mRNA bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Adapun fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. mRNA ini dibentuk bila diperlukan dan jika tugasnya selesai, maka akan dihancurkan dalam plasma.

2) tRNA (transfer RNA) atau ARNt (ARN transfer)

RNA jenis ini dibentuk di dalam nukleus, tetapi menempatkan diri di dalam sitoplasma. tRNA merupakan RNA terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Fungsi lain tRNA adalah mengikat asam-asam amino di dalam sitoplasma yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Bagian tRNA yang berhubungan dengan kodon dinamakan antikodon.

3) rRNA (ribosomal RNA) atau ARNr (ARN ribosomal)

RNA ini disebut ribosomal RNA karena terdapat di ribosom meskipun dibuat di dalam nukleus. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi dari RNA ribosom adalah sebagai mesin perakit dalam sintesis protein yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA. Di dalam ribosom, molekul rRNA ini mencapai 30-46%.

Dengan adanya penjelasan materi di atas, terdapat perbedaan antara DNA dan RNA.

Langganan:

Postingan (Atom)